|

旅館名がイコール温泉地名となっている一軒宿の温泉地。そうした温泉地が集まって温泉郷を形成するケースは、全国に少なからずある。近代経営ツールを生かす経営者像3人目のC氏は、そんな山間の温泉地で客室170室規模の旅館や小規模高品質の旅館などを経営している。 旅館名がイコール温泉地名となっている一軒宿の温泉地。そうした温泉地が集まって温泉郷を形成するケースは、全国に少なからずある。近代経営ツールを生かす経営者像3人目のC氏は、そんな山間の温泉地で客室170室規模の旅館や小規模高品質の旅館などを経営している。

C氏に出会うきっかけは、大型旅館を経営する知己の紹介だった ひと昔ほど前になる。このC氏の経営者像を述べる前に、バブル期の残滓を引きずっていた当時の経営にかかわる一般的なコンセプションを振り返っておきたい。というのも、価格破壊やデフレスパイラルが続く中で、旅館は相変らずバブリーな施設展開や濃厚な接客サービスに、しのぎを削っていた。こうした状況を数学の世界でいう「必要条件」と「十分条件」にあてはめて検証してみよう。

「接客サービスの充実した施設に宿泊したい。だから旅館に泊る」

この1文が消費者のニーズを象徴したもので、我が意を得たりと受けとめる経営者も少なくないはずだ。

そこで、必要・十分条件の世界。「接客サービスの充実した施設」で宿泊するには、どうしても「旅館に泊る」必要がある。ゆえに「旅館に泊る」ことは、そうした要望なならば必要条件となる。しかし、「旅館に泊る」ことを主体に置くと「接客サービスの充実」は、どうしても必要というわけではない。あれば十分といったところで、これが十分条件だ。

また、仮に「旅館」と呼称するには、サービス評価点で「60点以上」が必要だとしよう。そうすると「60点」が必要条件であり、「80点」は十分条件になるわけだ。(もちろん、こんな基準線はないが、何らかのグレード区分は利用客のために必要だろう)

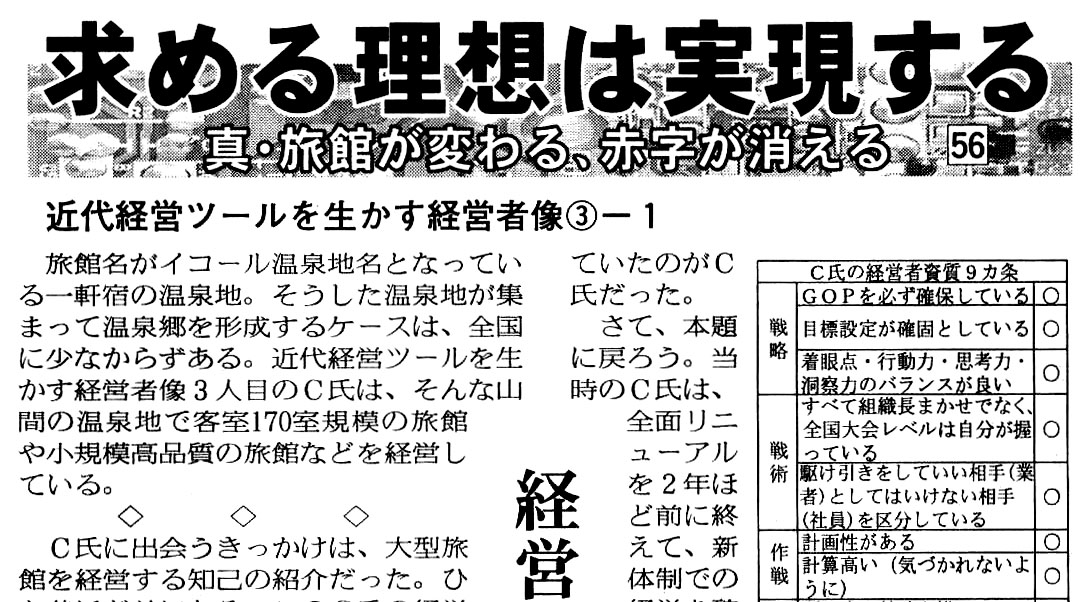

つまり、当時は(いまも)、必要条件を固めないままで、十分条件を「差別化の切り札」のように追い求めていたといえる。実は、実勢に照らしながら必要条件をきっちり固めることは、GOPの適正化をはじめ、すべての面にかかわっている。それを実際の経営で見事に体現していたのがC氏だった。

さて、本題に戻ろう。当時のC氏は、全面リニューアルを2年ほど前に終えて、新体制での経営を確立しようとしている最中だった。「ならば」とばかり、私はC氏の旅館へ構造改革のプレゼンテーションに出向いた。

「遠路ご足労でした。まあ、どうぞ」

この当たり前なあいさつが、C氏の第一印象として不思議なほど記憶に残っている。といって、特別なシチュエーションがあったわけではない。体躯も顔の造作もすべて大ぶりだが、何よりも大きな声だったのがその理由だ。もちろん、声の大きな旅館オーナーは何人も知っている。だが、声の大きさと横柄や傲慢は比例するような印象を、それまでの私は正直なところもっていた

ところがC氏の大きな声には「不思議なオーラ」を感じるのだ。相応の年齢を重ねた人物に対して「元気」という表現は似合わない。だが、C氏にだけは使ってもいいような気がした。青臭い若々しさではなく、百戦錬磨で今なお意気軒昂と喩えていい元気さなのだ。

この元気のよさは、宿泊客や訪問者に向けた外面だけでなく、社員に接している時も同じなのを、後に私は知った。それを「社長の鏡」とはいい過ぎかもしれないが、誰とでも笑顔で向き合い、周囲の人間をその気にさせるオーラを放っている。いわゆる「好漢」という言葉があてはまる。

結論からいえば、この日の訪問目的は果たせなかった。だが、私にとっては、構造改革の理論と実践が、旅館の現状に対して再生のカギになることを改めて検証する機会にもなった。

|