|

「儲けるための旅館経営」 その68 |

Press release |

| 2011.2.12/観光経済新聞 |

|

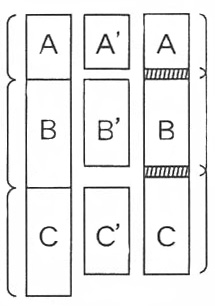

いい換えれば、従来の各部署の必用人数の根拠は、前回指摘した「始めに形ありき」に影響されている。旅館は「かくあるべき」を実現しようとした時に、少々辛辣に言えば、必用とされる人員数を無批判に容認してきた姿もいえる。そこで、本題の前に旅館の「べき」を考えておきたい。根底には「旅館とは」の捉え方において、旅館と消費者の間にミスマッチが感じられるこらだ。これは、提供するサービスと消費単価とニーズの関係といえなくもない。 多少乱暴な例えだが、相手の求めるもの(ニーズ)が分からないにもかかわらず、何らかのサービスを提供しなければならないとする。その場合、これは好まれるか、あれなら喜ばれるかなど、いろいろなものを想定する。卑近な話で恐縮だが、男性が女性にプレゼントをする場合に当てはめてみると、男性は独りであれこれ思い悩む。100万円のダイヤモンドと1本のバラの花では比較にならないが、最終的には懐具合と相談することになる。だが、当の女性は何も知らない。このときのベクトル( つまり、最終的に財布と相談になるのであれば、最初から財布の中身を前提にすればいい。その許容範囲の中で最適なプレゼントを考えるのが、きわめて理にかなっている。旅館も「かくあるべき」から離れて、宿泊単価に見合ったサービス提供をすれば、財布の中身と照らした時に双方がすっきりする。 そして、単価の集積が年商であることを考えれば、冒頭の年商に照らして何人雇えるかの論にならざるを得ない。それが適正な社員定数ということになる。 そうした観点から、社員定数と運営面の関係を捉えたのが上のイメージ図だ(前回と同じ図だが、今回は読み方がまったく異なる)。今回は、 左側から現状(あるいは「べきだ」とする姿)で必要とするACB3部署の要員数、中央は人員削減をした要員状況、右側は人員を削減したが運営システムを抜本改正(3階層運営やオールラウンド化など)した状況を模式化している。 一目瞭然なのは、中央は人員削減によってすき間が生じバラついている。これに対して右側は、人員削減をしても各部署がリンクすることですき間は生じていない。いわば、左側と同程度のサービス提供ができる態勢であることを意味している。 また、常々述べている「貢ぎの構造(高単価で儲けた分を低単価で食いつぶす)」は、年間を通したマクロの数字では、その部分が見えにくい。加えて、日々に客数の異なる実態を「これが現実」と捉えてしまえば、貢ぎの構造を受け入れざるを得なくなってしまう。例えば、満館日にかかるサービスコストを前提に社員数を組み立てれば、50%稼働日のコストは満館日の倍に跳ね上がっている。せっかく解析した個々のサービスコストも、その日の宿泊者数によって大きく変わってしまう。そうした波動の大きさは、現実に避けて通れない。だが、上図右側の構図が構築できれば改善できる。 そこで、社員定数を見直し(人件費の低減)、それで利益の出る運営システムの抜本的な改革が必要となる。(つづく) |

力関係)は、相互に何も働いていないのだが、男性は女性との間において無意識の力関係で作用される側に立たされている。その時の男性の自縄自縛は、旅館が「かくあるべき」との思い込みと近似なものがあるといえそうだ。

力関係)は、相互に何も働いていないのだが、男性は女性との間において無意識の力関係で作用される側に立たされている。その時の男性の自縄自縛は、旅館が「かくあるべき」との思い込みと近似なものがあるといえそうだ。