|

「儲けるための旅館経営」 その31 |

Press release |

| 2010.4.10/観光経済新聞 |

|

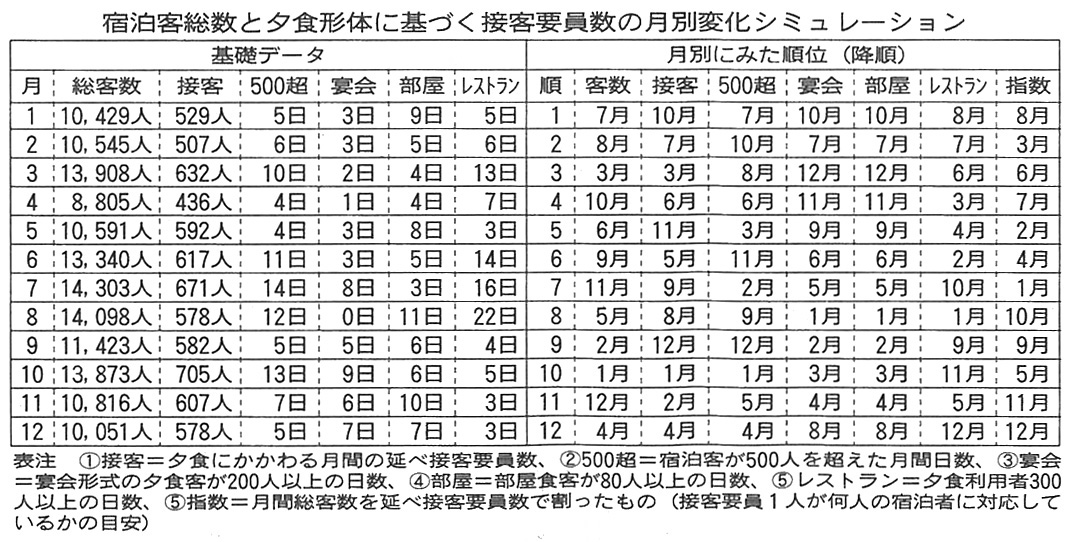

前回は、7月と10月をとりあげて高稼働日(明かりが灯っている日)と黒字(儲けている日)は、決してイコールでないと述べた。この点について、さらに検証を加える(下表参照=再掲)。 まず、7月とは逆に総宿泊客数の最も少ない4月に注目してみよう。客数が1日500人を超えて全館に「明かりの灯る日」が最も少ない月だ。客数が少なければ、月間の延べ接客要員数も少なくて当然といえる。ところが、接客要員1人が何人の客に対応するかを計る「指数」では、上から6番目に位置している。月間客数を延べ接客要員数で割った単純計算だと、接客1人で客20人に対応していることになる。 このことは、シフト管理をはじめ要員運営を仔細に検証しなければ一概に「儲かっている」と断じることはできないが、少なくとも料理提供にかかわる総掛りコストである料飲サービス料率(料飲率=材料費、厨房や接客コストなど)でみる限り、料飲率で大きなウエイトを占める接客コストに、一定程度の抑えが掛っていることを意味する。 そうした観点で「指数」のもっとも優れた8月は、1人で24人に対応しており、最も劣る12月は17人にしか対応できていない。仮に夕食時の接客係1人の人件費を1万円とすれば、24人対応ならば、客1人当たり420円弱だが、17人対応だと590円弱に跳ね上がる。その差は1人当たり170円だ。これを、どう捉えるかが問題の根底にある。それを料飲率の考え方に照らせば、170円でも年間10万人の客数だと、一気に1700万円の違いになって表れる。 「どこで儲けて、どこで損をしているのか」の発想に置き換えると、まさに料飲サービス料率の中に、損得の分かれ目が潜んでいるといえよう。話は若干後戻りするが、指数のもっとも低かった12月の客対応数である17人に対して、自館の現状を比較してみることを薦めたい。一般論として平均宿泊単価が8000円から1万2000円程度の範囲の旅館で、上記の17人を下回るようならば、接客要員の配置や運用に問題があるとみて、仔細に検証する必要がある。数字の上で捉える限り、そうした判断が必要であり、それがGOPアップの最低条件ともいえる。 ただし、立地によるシーズン波動や曜日波動など、それぞれの旅館によって条件が異なることは、別の観点から検証しなければならない。その1つが、夕食の形体といえる。なぜならば、形態によって料飲率が大きく左右されるからだ。

|