|

「儲けるための旅館経営」 その17 |

Press release |

| 2009.12.5/観光経済新聞 |

|

消費者からみた旅館の魅力、いわば集客のキーワードは「温泉・安らぎ・料理」の3点に集約できる。温泉や施設面の充実は、バブル期ならば「差別化」の名の下で設備投資を繰り返すことも可能だったが、客単価の下落が続く現状下では、思うに任せられないのが実情だ。しかも、この状態が続けば、今後1年で平均20%の単価下落もありえる。裏返せば、低単価の層を受け入れていかなければ、経営を維持できないという意味でもある。 ハードのテコ入れに代わるのが、キーワードの3つ目にあげた「魅力ある料理」の提供なのだが、その前に経営の持続という大命題がある。高単価での儲けで低単価の料理を補てんするような「貢ぎの構図」では、やがて経営が息切れをするのは火を見るよりも明らかだ。 魅力ある料理を提供しながら、しかも現状に耐え得る体力をつけるには、料飲サービス料(料飲率・料飲高=①原材料費②人件費=調理、料理輸送、接客、下膳、洗浄など③消耗品類)を適正にコントロールする以外にない。そして、室料4500円以上が確保できれば、低単価帯が増えても経営持続の方法は見出せる。 経営に不可欠な最低限の室料4500円以上を確保する意味合いは、前回述べたとおりだ。その場合、単価7000円だと料飲高は2500円しか残らない。原材料から調理や接客の人件費ほか料飲サービスにかかる経費合計2500円で、客の満足を得られる料理がどこまで提供できるのか。すべては、そこに帰結する。再三にわたって指摘し続けているのが、2500円に占める接客コストだ。 単純に計算しても、会社負担の諸経費を含む接客係の人件費(1人/1日)を1万2000円と仮定し、客1人あたりのコストを計算してみるといい。1人で客20人対応ならば単価600円、15人だと800円、10人で1200円になる。仮に20人対応ができたとしても、2500円の料飲高から600円を差し引けば、残りは1900円。これで夕食と朝食をまかなわなければならない。さらに、厨房人件費と配膳や食器洗浄などの諸経費を引くと、食材原価は1000円ほどにしかならない。これで2食分をどう運営するかだ。しかも、この前提は接客係1人が客20人に対応した場合であって、従来のような運営方式では極めてムリな対応になってしまう。せいぜい15人対応が可能だとしても、そうなると2食分の原価は1000円を割り込んでしまう。もちろん、10人対応などは論外としか言いようがない。

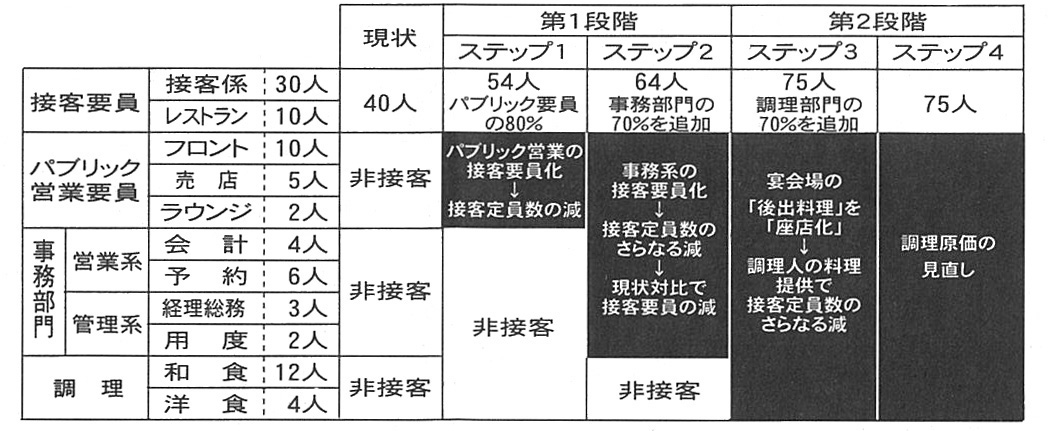

そこで筆者は、要員のオールラウンド化を提唱し続けている(右表参照)。結論から言えば、接客コストを軽減できれば、料理原価にも多少は余裕がでる。また、メニューや提供方法などに工夫することで、さらに魅力ある料理の提供が可能になるし、実際にそうした取り組みを進めている旅館もある。次回は、その辺に踏み込んでみたい。 |